井ヶ田のお茶 おいしいお茶ができるまで

深蒸し茶とは

お茶本来の旨みを追求した製法です。葉を蒸気で蒸す時間を長くして製造したお茶を「深蒸し製法」又は「深蒸し茶」と言います。長く蒸すため、茶葉の旨みや香り、良い茶のエッセンスが引き出されます。

おいしいお茶が出来るまで、すべての過程でこだわりました。

荒茶製造工程

- ❶茶畑

- 毎年、4月中、下旬から5月ころお茶の生産がはじまります。茶の葉は、手摘み、茶摘機などで摘みとられ荒茶工場へはこばれます。

- ❷給葉機(きゅうようき)

- 集められた茶の葉を自動的に蒸機へおくります。

- ❸蒸機(むしき)

- まず、茶の葉を蒸気で蒸します。

- ❹冷却機(れいきゃくき)

- 冷風または温風で蒸された茶の葉の表面の水分をとりのぞきながら冷やします。

- ❺粗揉機(そじゅうき)

- 熱風で揉みながら乾かします。

- ❻揉捻機(じゅうねんき)

- 茶の葉に力を加えて水分の均一をはかりながら揉みます。

- ❼中揉機(ちゅうじゅうき)

- 茶の葉をふたたび熱風で揉みながら乾かします。

- ❽精揉機(せいじゅうき)

- 茶の葉に熱と力を加え形を整えながら乾かします。

- ❾乾燥機(かんそうき)

- 茶を充分に乾かします。

※ここまでが荒茶製造工程となります。<荒茶(半製品)と呼ばれます。>

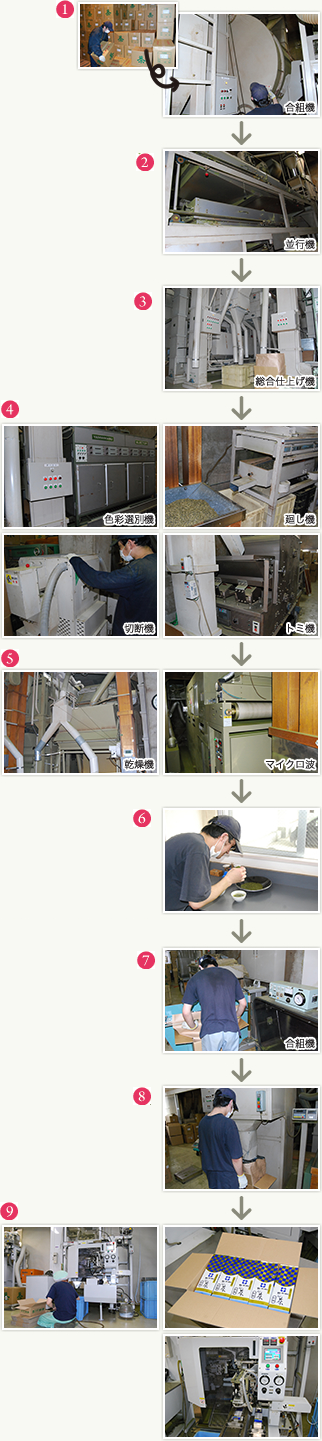

仕上茶製造工程(仙台卸町工場)

- ❶合組機(ごうぐみき)

- -15℃の冷蔵庫から荒茶を取り出し、合組機で均一になるように混ぜます。

- ❷並行機(へいこうき)

- 荒茶の大きく太い物を一定にそろえます。

- ❸総合仕上げ機

- 廻し機、電気棒取り機、トミ機等により仕上がり茶、くき(棒)、粉などに分けられていきます。

- ❹色彩選別機/廻し機/切断機/トミ機

- さらに細分化され、色彩選別機・廻し機・切断機・トミ機の工程を繰り返していきます。

- ❺乾燥機・マイクロ波

- 茶葉は乾燥機、粉や芽はマイクロ波で火入れを行い、味と香りを付けていきます。

- ❻試飲

- 試飲を行い、味や香りのチェックを行います。

- ❼合組機(ごうぐみき)

- 仕上がり茶は合組機で、茶葉や粉などを均等に混ぜます。

- ❽排出・窒素詰め・保管

- 完成したお茶は、排出後、窒素詰めして冷蔵庫に保管します。

- ❾完成

- 最後に、袋詰めの機械でお茶にケプロン(脱酸素剤)が入り完成になります。

井ヶ田のお茶一覧

深蒸し茶

美しい緑の水色、まろやかな甘味、深いコク。

浅蒸し茶

新茶の香りを生かしたフレッシュな味わい。

有機栽培茶

大自然そのままの旨味とコクが自慢のお茶。

ほうじ茶

深い味わい、心やすらぐ香りの良さが自慢。

玄米茶

煎茶に玄米をブレンド、香ばしい玄米の香り。

玉露・抹茶

手間と愛情がかけられた贅沢な味わい。

鳥龍茶・番茶

健康効果の高い成分を多く含んだお茶を。

芽茶・粉茶・くき茶

おいしさいろいろ、お茶の世界を広げて。

お茶の総合情報

|